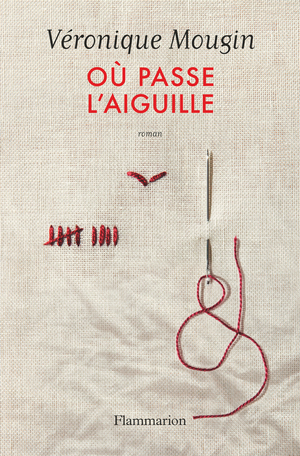

Critique – Où passe l’aiguille – Véronique Mougin – Flammarion

Beregszasz, Hongrie. Nous somme au printemps 1944. Tomas Kiss, 14 ans, a l’insouciance de la jeunesse. L’espiègle jeune homme vit entre son père tailleur, sa mère et son petit-frère Gaby. Il aime passer du temps sur un arbre pour mieux observer les filles de la maison bleue.

Première désillusion et premier motif de culpabilité : le jour de sa bar-mitsva, il apprend que sa mère n’est pas sa « vraie » mère, cette dernière étant « morte en couches ».

En avril 1944, le gouvernement hongrois ordonne aux Juifs de se rassembler pour les déporter plus facilement.

Fin mai 1944, la famille est envoyée dans le camp de transit Auschwitz-Birkenau. Sa mère et son petit frère se volatilisent littéralement. Il ne les reverra jamais.

Quelques jours plus tard, lui et son père arrivent à Buchenwald qu’ils quittent rapidement pour Dora-Mittelbau. L’adolescent découvre un monde effroyable dans lequel toute humanité a disparu. La peur et la résignation règnent. Chacun lutte pour sa survie. Le système D prévaut. Certains n’hésitent pas à vendre leurs corps pour quelques miettes de pain. Tomi n’ira pas jusque là. Les poux et les maladies prolifèrent. L’absurdité triomphe. Pour Noël, la direction du camp installe un magnifique sapin insolemment décoré alors qu’à côté des hommes pendus parce qu’ils ont volé ou saboté agonisent. On ne s’étonne plus de rien… Les « intellos » et les bourgeois partent souvent les premiers. Ils ne supportent pas cet avilissement et ils n’ont pas de savoir-faire utile. Pour ne pas mourir, le malin Tomi, qui ne s’est jamais intéressé à la couture, confie à ses tortionnaires qu’il manie l’aiguille comme personne. Pas question de confectionner de beaux costumes. Il s’agit de rapiécer les « vêtements » des disparus pour habiller les nouvelles recrues.

A la libération du camp de Bergen-Belsen, dernière étape de leur calvaire, le père et le fils retournent dans leur village désormais ukrainien. Surpris par leur retour, les voisins ne culpabilisent pas d’avoir pillé leur maison. Se sentant étrangers, ils rêvent de partir pour les États-Unis. Ils atterriront à Paris dans un bordel. Un émerveillement pour l’adolescent qui ne se lasse pas d’observer les corps sensuels des femmes, les beautés de la capitale et le vent de liberté qui souffle. Les cauchemars sont toujours là mais Tomi se lance avec acharnement dans le travail et devient le numéro 2 d’une grande maison de couture. On est bien loin des camps.

Écrit à la première personne ce roman insère des textes en italique qui fournissent des témoignages des proches du garçon, apportant un regard un peu différent sur cette histoire dramatique et sur l’énergie de Tomi pour sortir de l’enfer : le père qui, secrètement admire le courage de son fils, et parle à sa douce comme si elle était toujours de ce monde ; Hugo, le meilleur ami ; Marcel, son patron parisien ; Rosie, sa femme, qui pense qu’il est un « bon mari » malgré ses colères…

Entre gravité et familiarité quand Tomi prend la parole avec la langue de son âge aux accents céliniens dont l’humour lucide est un moyen de prendre ses distances avec l’horreur, « Où passe l’aiguille » est le récit de la vie du grand cousin de l’auteur. Lui qui n’a jamais voulu parler comme beaucoup de déportés est le sujet d’un livre magnifique, un vrai coup de cœur, un vrai coup de poing.

La dernière partie, celle qui se déroule à Paris, pourrait sembler moins intense. Elle est pourtant la suite presque logique d’une existence commencée dans la légèreté de l’enfance et poursuivie dans l’horreur. C’est la couture qui l’a sauvé, c’est la couture qui va l’aider à vivre et à tenter d’oublier son passé. La haute couture est un monde perfectionniste qui célèbre le travail bien fait. Et pour atteindre l’excellence, il faut souffrir. Ce tourment permanent qui l’assaille est une forme d’expiation, de sacrifice pour rendre peut-être hommage à ceux qui sont restés.

EXTRAITS

- La toilette, le coucher à heure fixe, la politesse, les repas : ces balises péniblement indéboulonnables et les disputes qui s’y accrochaient en tortillons bruyants viennent d’être balayées par le sale vent de la guerre. Nous entrons dans le tunnel où le quotidien disparaît.

- Là où nous vivons désormais il n’y a plus d’amis, plus de frères, il n’y a même plus de pères. (…). Nos garçons ne nous regardent plus et ils ont raison : nous ne sommes plus ni droits, ni devant. Le grand malheur met tout le monde à égalité.

- De près c’est tout autre chose de coudre : fermer les plaies, effacer les blessures, remettre dans le circuit, sous le nez des salauds sauver des jambes, des bras et se sauver soi-même, faire durer les vêtements et les gens qui les portent, et nous qui les raccommodons – réparer c’est résister et résister encore, le temps qu’il faut.

- C’est vrai : je n’en parle pas. Pas un mot. Les mots ressuscitent les gens pour quelques instants mais une fois le mot évanoui dans le silence il ne te reste que l’absence et le chagrin, car les vraies gens, eux, ne sont pas rentrés…

- Le vêtement te sauve du froid et de la honte, il est ce qui reste quand tu n’as plus rien, ce qui te transforme, ce qui t’élève.

- Je vois bien maintenant que le lien qui nous unit s’est noué avant nous, ailleurs, là-bas d’où viennent nos familles, qu’il est tissé d’autres fils que l’amour seul.

Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.

+ There are no comments

Add yours